誰にも看取られることのないまま、ひとり暮らしの部屋で亡くなる孤独死。助けを呼ぶ声ではなく、最後には虫とにおいによって近隣住民に異変が知らされることになります。遺体は警察によって搬送されますが、数か月が経過した場合、遺体はすでに原形をとどめず、白骨化していることもあります。

人が孤独死をすると、すぐに腐敗が始まります。組織が崩れ、臓器も腐敗していき、換気扇や建物の隙間からハエが侵入して遺体に卵を産み付けます。ハエのふ化は非常に早く、わずか1日足らずで幼虫が生まれ、1週間もあれば成虫になります。そのため、発見までに時間がかかると、遺体がウジで覆われてしまうこともあります。

窓にはおびただしいほどのハエの大群

築40年ほどの鉄筋アパート、3階の奥の部屋。

遺族から鍵を預かり、ドアを開ける前から強いにおいが漂っていた。その部屋に足を踏み入れると、目に飛び込んできたのは窓に群がる大量のハエだった。

発見までに2カ月が経過しており、ドアを開けた瞬間、部屋にこもっていた空気が一気に動き、新鮮な空気をめがけてハエの群れがこちらに突進してきた。鼻をつく強烈なにおいは、すでに郵便受けの隙間から外へ漏れ出していた。

室内に入り、殺虫剤をまきながら奥へと進むと、遺体のあった場所には多くのハエが飛び回り、窓から逃げようとして激しくぶつかっていた。これらのハエは、玄関から窓の方向へ追い込み、効率的に駆除しなければ、外に逃げ出して近隣へ被害を広げるおそれがあるため、すばやい判断と機動力が求められる。

驚くべきことに、人の遺体を栄養源として成長したハエは、殺虫剤を散布しても簡単には死なない。飛ぶ力を失ってもなお、羽音を立てて威嚇するように動き回る。その音も、一匹であれば気にならないが、数千匹ともなると不気味な響きを放つ。

部屋を見渡すと、床にはウジがはい回っており、遺体跡の近くに置かれていた布団や衣類を持ち上げると、その下には無数のウジが詰まっていた。それを目にした瞬間、思わず吐き気を催すが、ウジもまた市販の殺虫剤程度では簡単には駆除できない。

部屋の住人が孤独死し、発見まで時間がかかる場合、漂ってくる強いにおいや、窓の内側にはい回るハエがきっかけとなって見つかることが多くあります。まれに玄関付近で亡くなっていた場合には、ドアの隙間から共用廊下にウジが這い出てくることもあります。

何か異変があるときに「虫の知らせ」と表現されることがありますが、こうした現象もまた、ある種の“虫の知らせ”なのかもしれません。

遺体が残っていた場所には、まるで溶けたかのように見える痕跡が残されています。どの程度の原状回復が必要になるかを確認するため、遺体跡を調べます。そこには、警察によって運び出された遺体の形がくっきりと残され、体から流れ出た体液が床や周囲の建材に深く染み込んでいます。

故人が亡くなったのは座椅子の上で、その座椅子は体液を大量に吸収しており、本来の用途からは想像できないほど重くなっていました。

遺体跡には、警察が搬送の際にこぼれ落としたとみられる肉片や、床に付着してしまった肉の断片が残され、強いにおいを放っています。赤黒い血液のかたまりや、黒ずんだ排泄物のようなものが室内に点在し、防毒マスクをしていても鼻の奥を刺激するような腐敗臭に、思わず吐き気を催すこともあります。

肉片は“溶ける”ように見えることがあります。それは、死後に細胞組織が崩壊し、ぶよぶよとした状態になることで、腕や足、胴体から肉が骨ごと剥がれ落ちるように感じられるためです。生きている間は筋肉が組織を支えていますが、死後は筋肉が緩み、身体の穴という穴が広がってしまいます。

においに関しては、腐敗が進行しているため、体液や肉片を完全に除去しなければ収まることはありません。むしろ、ハエがそれらに触れ、部屋中を飛び回ることで腐敗臭をまき散らし、カーテンなどに足をこすりつけることによって、臭気が部屋全体に広がってしまうのです。

そもそも、死臭とはどのようなにおいなのか?

家屋内で遺体が腐敗した場合、そのにおいは発酵しすぎたチーズや腐った生ごみに近いと表現されます。水中で腐敗が進んだ場合は、ドブのようなヘドロ臭が想像を超える強さで鼻に入り込み、5分と経たずに吐き気を催したり、衣類や髪の毛ににおいが染みついてしまうことがあります。

人はそれまでに嗅いだことのないにおいを経験すると、脳が強くその記憶を保持します。たとえ入浴して体を洗っても、においが完全に取れたとは感じにくく、緊張が緩んだときなどに記憶が呼び戻され、においを“思い出す”ような感覚に陥ることもあります。

窓を開ければにおいが外に漏れ、隣人が干している洗濯物に付着してしまう可能性もあります。その結果、遺族が悲しみに暮れる中で、近隣住民から苦情が寄せられることも少なくありません。遺族にとっては大切な人の死でも、関わりのない近隣にとっては感情の距離があるという現実があります。

死臭はなぜ発生するのか?

人が亡くなると、体内に共生していた微生物が、自身の宿主の組織を分解し始めます。生命活動が止まることで体内のバランスが崩れ、微生物の働きが抑制されなくなり、その過程でさまざまな悪臭成分が発生するのです。

死臭の原因となる代表的な物質には以下のようなものがあります:

- アンモニア

- インドール

- スカトール

- 硫化水素

- 揮発性アミン

- メルカプタン

- 脂肪酸(酪酸・吉草酸・プロピオン酸 など)

- プトレシン、カダベリン(腐敗アミン)

これらの中でも、酪酸は特に「死臭」として認識されやすい成分です。

酪酸菌とは?

酪酸菌は糖を発酵させて酪酸を生成する細菌で、動物の消化器官内に常在し、腸内環境のバランスを保つ役割を担っています。100℃の高温にも耐える胞子を形成し、強酸・強アルカリ・乾燥などの過酷な環境下では活動を休止しつつ、条件が整うと再び酪酸を生成します。

さらに、酪酸菌はビフィズス菌や乳酸菌の増殖を助け、動物にとって重要な有機酸(エネルギー源)を生み出します。簡単に言えば、酪酸菌は食物繊維をエサとして酪酸を生成する菌であり、生命維持に重要な一方で、死後の臭気成分の一因にもなる存在です。

床下にも体液が流れる

溶けた遺体が残された部屋では、遺品整理が一通り終わった後に、床などに流れ出た体液の洗浄作業が必要になります。しかし、長期間が経過している場合、体液は固まり、床の継ぎ目から下層へと染み込んでしまっていることもあります。

死後すぐに流れ出た血液は鮮血であり、水のように流れながら隙間から下へと重力に従って浸透していきます。床下の板には、脂分を含んだ体液が染み込み、乾くこともなく強いにおいを発し続ける状態が続きます。洗浄だけでは取りきれない場合、木材に染み込んだ体液を除去するために「灰汁抜き(あくぬき)」などの処理を行うこともありますが、においの再発防止を考えると、床材を交換してしまうほうが根本的な解決になる場合が多いです。

床板を外してみると、その下には床材を支える根太(ねだ)があります。体液が根太にまで染み込んでしまっていると、床板だけでなく構造材の全面的な張り替えが必要になることもあります。こうした事態を防ぐには、できるだけ早期に孤独死を発見することが重要です。

孤独死が発生すると、遺族だけでなく大家も対応に追われることになります。特に多く寄せられるのが、「隣人からのにおいに関する苦情」です。発見まで時間がかかり、腐敗が進んだ場合には、本人確認のためにDNA鑑定を行う必要が出てきます。特に夏場は孤独死が増える傾向にあり、監察医務院の対応が追いつかず、遺体がしばらく冷蔵保存されることもあります。

優先的な対応を望んでも、すぐに動いてもらえないのが現実であり、遺族・大家の両者にとって歯がゆい状況です。遺族がDNA鑑定の結果待ちとなった場合、遺体保管費用として1日あたり9,000円がかかるため、1か月待たされると約27万円以上の費用負担が発生します。

その間、大家にはにおいに関する苦情や問い合わせが集中し、隣人のストレスも蓄積していきます。中には、何も言わずに引っ越してしまう住人もおり、空室が増えれば家賃収入にも影響を及ぼします。

警察が他殺の可能性を調査し、部屋への入室許可を出すまでには日数がかかるため、その間の対応も大家に求められます。こうしたトラブルを最小限に抑えるためには、発生初期の段階で遺族と大家がしっかり連絡を取り合い、情報共有することが重要です。

早期に入室許可が下りれば、最小限の特殊清掃とリフォームで済む可能性もあり、物件を早く原状回復させ、次の入居希望者に事情を説明したうえで再賃貸することができるでしょう。

孤独死になりそうな人の特徴(独自の知見)

- 糖尿病を患っている、成人病疾患を患っている人

- 独居で認知症を発症している人

- セルフネグレクト状態の人

糖尿病を患い成人病疾患を患っている人

糖尿病やその他の生活習慣病を抱えている人にとって、日々の体調管理は非常に重要です。特に「糖尿病予備群」と呼ばれる人は、生活の欧米化や食生活の変化により、日本では6人に1人の割合で存在するとされています。

糖尿病そのものが直接の死因となることは少なく、多くの場合は糖尿病による合併症(心筋梗塞、脳梗塞、腎不全など)によって命を落とすケースが見られます。

一人暮らしをしている方が低血糖状態に陥った場合、周囲に助けを求められないまま昏睡状態に至ってしまう危険性もあります。特に夜間や外出先では、そのリスクが高まります。

独居で認知症を発症した高齢者

認知症を発症すると、物忘れが徐々に進行し、同じものを何度も購入してしまったり、これまで当たり前にできていたことが極端にできなくなったりします。また、空いた空間に何かを詰めようとする傾向も見られ、次第に部屋の中は物であふれていきます。

そうした状態は、いわゆる「ごみ屋敷」というよりも「物屋敷」といった印象を受けることがあります。ごみ屋敷と物屋敷は、いずれも生活用品や物品が多く積み上がっているという点では共通していますが、問題はその環境下で生活していることによる危険性です。

物が散乱した生活環境では、転倒などの事故が起こりやすくなります。高齢者が転んで骨折してしまうと、回復が難しくなり、身体的な負担だけでなく精神的にも落ち込んでしまい、人と会いたくなくなるなど、社会的な孤立を深めてしまうことがあります。

セルフネグレクト状態の人

ここでいうセルフネグレクトとは、「何もやる気がない」という状態ではありません。たとえば、男性の場合、現役時代に家庭を支えるために一生懸命に働き、退職後に趣味を持てず、さらに妻に先立たれてしまったことで生活スキルが十分に備わっていないケースが該当します。特に料理ができないことが影響し、食事がレトルト食品中心となり、栄養が偏った生活を送るようになります。

部屋には自分の好きな食べ物だけが置かれていることが多く、それにより高血圧などの生活習慣病を発症し、発作などによって孤独死に至る兆候が見られることもあります。

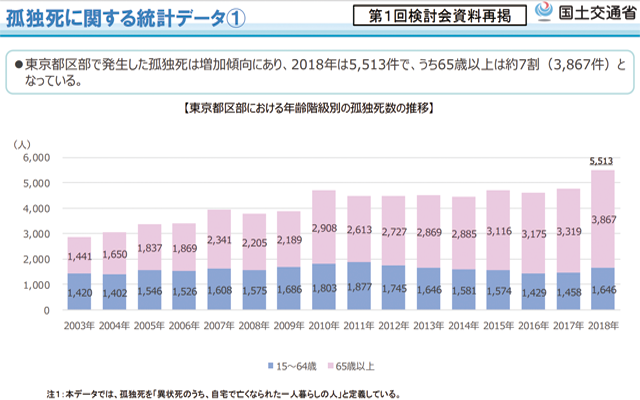

1日に孤独死で何人くらいが亡くなっているか

国土交通省の孤独死に関する統計データから東京都で発生した孤独死は増加傾向にあり2018年では5513人が年間で孤独死として発見されている、1日にすると14人~15人が孤独死で東京都内で発見されているということになる。

発見される場所は特徴があるわけでもない、いつだれが発作などによって死亡し誰にも発見されないで臭いを放つまで放置されるかだ。決して他人事ではなく孤独死というのはもうすでに身近でおきている新しい形の死に方なのだろう。

いちばん特殊清掃をしていてつらいこと——それは、「誰にも発見されなかった死」と向き合うときです。

最も過酷だった案件のひとつは、「発見まで3年」が経過していた孤独死でした。現場に到着し、ドアを開ける直前まで、緊張で手が震えていたのを今でも覚えています。

発見が遅れた原因は、故人のご家族が海外出張中で長期間日本に戻れなかったためでした。遺体は部屋の中で3年もの間、誰にも気づかれずに存在していたのです。「この3年、助けを待っていたのではないか」と思うと、感情が複雑に入り混じり、言葉を失いました。

ドアを開けると、強いにおいが押し寄せてきます。虫が外に飛び出さないよう注意しながら、奥の部屋へと足を進めました。遺体はすでに完全に乾燥し、体は虫にすべて食べつくされて、骨だけが残っていました。

遺体を分解した虫たちも、すでにその生涯を終えており、部屋のあちこちに落ちていました。黒いじゅうたんが敷かれているかのように、さなぎや死骸が床を覆い、成虫のままの姿も散見されました。長靴の底から伝わってくる感触は、「プチプチ」ではなく、「ザクザク」とした乾いたものを踏む感覚でした。

故人が亡くなっていたのは畳の上。畳の表面は虫の死骸で覆われ、まるで黒く染まっているようでした。

「なぜここまで発見されなかったのか」

「隣人は異変に気づかなかったのか」

という疑問が頭をよぎりました。

しかし、日本の住宅は気密性が高く、ドアを閉めてしまえば外にはにおいも漏れず、何が起こっているか分からないことも多いのです。加えて、二重ロックや頑丈な玄関ドアによって、室内に立ち入るには窓ガラスを割るしか方法がないこともあります。しかも、その窓ガラスが二重で防犯性能の高いものであれば、ハンマー1本では簡単に入れません。

そうして時間が過ぎ、気づいたときには、3年の歳月が流れ、「白骨化した遺体」として出迎えられることになるのです。

あるいは、こうも思うのです。

「やっと見つけてもらえた」と、故人は思ってくれたのだろうか、と。

体の組織は乾燥して繊維のようになり、肉片は崩れ、見るも無残な状態になっていました。

特殊清掃の仕事で最もつらいのは、発見されないまま死を迎えたという現実に直面することです。

もし、もっと早く発見されていれば、亡くなった方の最後の表情を見ることができたかもしれない。

「見つけた」という事実が、少しでも残された者にとっての救いになるかもしれない。

そのことを思うと、やるせなさとともに、後悔の念にも似た感情が込み上げてきます。

「異臭を感じたら、ためらわず通報を」

死臭とは、普段の生活では嗅ぐことのない独特なにおいです。もし異臭を感じたなら、すぐに警察や自治体に通報することで、専門機関が安全に確認してくれます。

誰も気づかず、何の通報もないまま、隣の部屋で白骨化した遺体が存在していた——そうならないためにも、異変を感じたときの「通報」は非常に重要です。

「早くに発見してほしい」

それは、故人の願いであり、私たち特殊清掃員の願いでもあります。

「孤独死を防ぐ地域づくりの大切さ」

死は誰にでも訪れます。そして、誰がいつ、孤独死を迎えるかは分かりません。

その現実に備えるためにも、近隣住民どうしで見守り合える地域づくりが重要です。遺族だけで高齢者を見守るのは難しく、どんな人も年を重ねればできないことが増えていきます。

だからこそ、声をかけ合い、助け合える地域社会が必要なのです。

孤独死が起きても、すぐに気づける地域であれば、人はもっと安心して暮らしていけるはずです。

かつては近所づきあいの中で自然に支え合いがありましたが、人口の増加や都市化によって人と人との関係は希薄になり、孤独死の長期化が深刻な問題になりつつあります。

現代は、そんな日本の姿を映す鏡のようです。