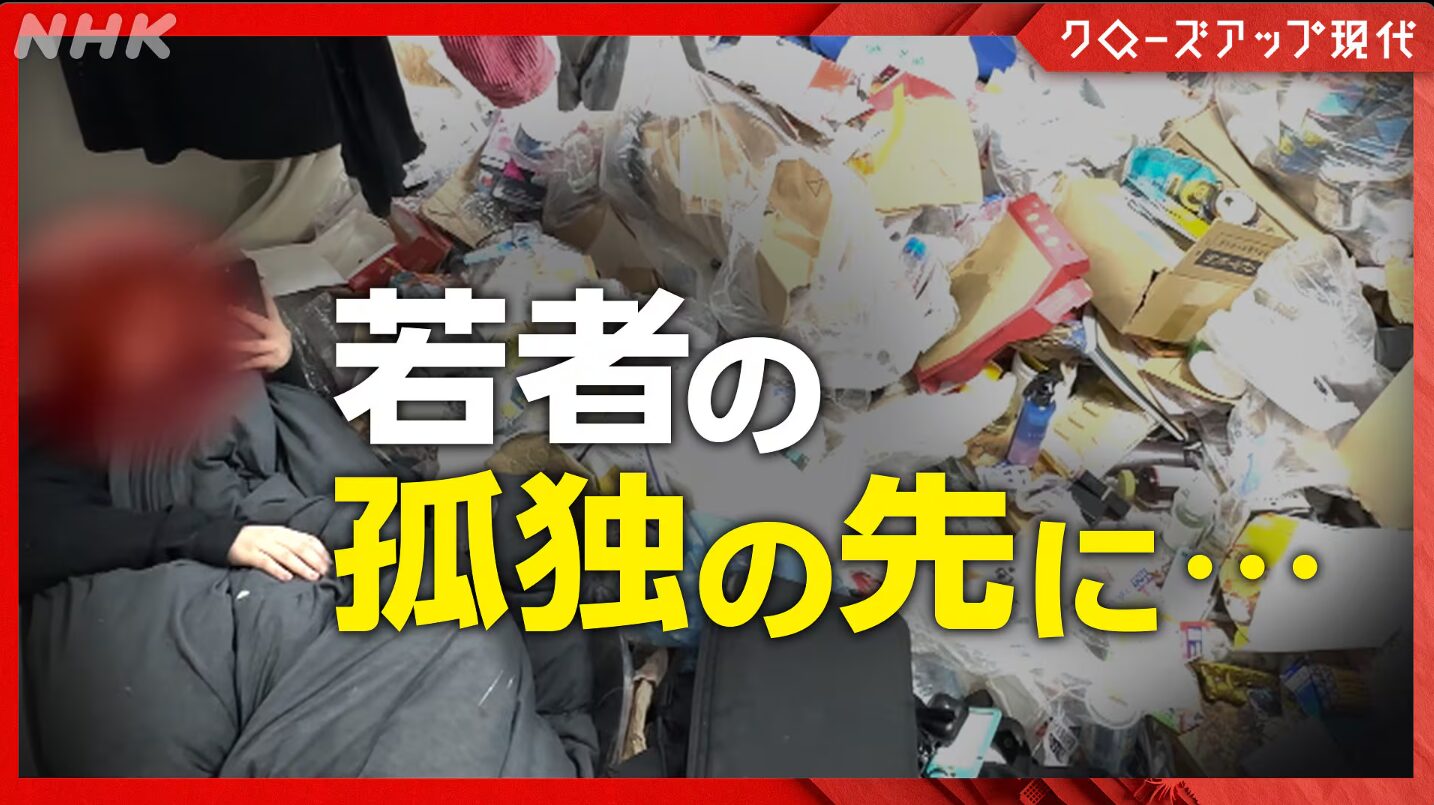

今年4月、「孤立死」に関する国の初めての推計結果が公表された。一人で亡くなり、8日以上発見されなかった人は2万人以上にのぼる。高齢者の割合が高い一方で、20代・30代にも広がっていることが明らかになった。浮かび上がるのは、誰にも本音を打ち明けられず、深い孤独感にさらされ、食事や入浴など自身のケアを放棄する「セルフネグレクト」状態に陥る姿だ。死にすらつながりかねない若者の孤立・孤独を防ぐために、社会はどうあるべきかを考えていく。

クローズアップ現代とは? その魅力と社会的影響を徹底解説

NHKが誇る報道ドキュメンタリー番組『クローズアップ現代』は、1993年の放送開始以来、30年以上にわたって日本社会のさまざまな問題に鋭く切り込んできました。身近なニュースから国際問題まで、一般市民にとって難解なテーマもわかりやすく解説してくれるこの番組は、まさに「現代社会の鏡」といえる存在です。本記事では、『クローズアップ現代』の特徴、印象に残る回、そして社会に与えてきた影響について詳しく紹介します。

『クローズアップ現代』の番組概要と放送スタイル

放送開始の背景と目的

『クローズアップ現代』は、1993年にNHKが新たな報道番組として開始したニュースドキュメンタリーです。その目的は、日々のニュース報道では扱いきれない社会問題を「深く掘り下げ」、視聴者に本質的な理解を促すことにあります。たとえば、経済格差や高齢化問題、環境問題など、幅広いテーマを取り上げることで、視聴者が自ら考えるきっかけを与えています。

特徴的なスタジオ構成とビジュアル演出

番組はシンプルながらも説得力のあるスタジオセットと、適切なビジュアル資料の提示で知られています。例えば、グラフや映像資料を用いながら、数字やデータを視覚的にわかりやすく説明するスタイルは、多くの視聴者にとって理解を深める助けとなっています。そのため、子どもから大人まで幅広い層に支持されています。

進行役(キャスター)の信頼性と役割

番組の顔として知られるキャスターの存在も重要です。これまで国谷裕子さんや桑子真帆さんなど、多くの信頼されるジャーナリストが進行役を務めてきました。彼女たちの丁寧な質問と冷静な進行により、ゲストの意見を引き出しながら、視聴者に本質的な問いかけを行うスタイルが評価されています。

視聴者の心に残る特集回とその影響

東日本大震災関連の特集

2011年の東日本大震災発生後、番組は被災地の現状や復興の進捗、原発事故の影響などを継続的に取り上げました。例えば、被災者の声を直接伝えることで、テレビの向こう側の視聴者にも「自分とは無関係ではない」と実感させた放送回は、大きな反響を呼びました。このように社会課題を身近に感じさせる構成が、番組の真骨頂といえるでしょう。

コロナ禍における医療と経済の分析

新型コロナウイルスの流行時にも、『クローズアップ現代』は医療崩壊や経済への影響、ワクチン政策などをテーマに多角的な特集を放送しました。たとえば、医療従事者の現場の声や、非正規雇用者の実態を紹介することで、社会の構造的な問題を浮き彫りにしました。これにより、視聴者自身が「自分の問題」として捉える契機となりました。

子ども・教育問題に焦点を当てた回

いじめや学力格差、不登校などの教育関連テーマも多く扱われてきました。例えば、「コロナ禍の子どもたちに何が起きているのか」と題した放送では、オンライン授業の弊害や家庭環境の違いによる学習機会の格差について、保護者や専門家の声を交えながら報道しました。社会的に立場の弱い人々の声を丁寧に拾い上げる姿勢が、多くの共感を呼びました。

現代社会における『クローズアップ現代』の意義

報道番組としての信頼性と透明性

『クローズアップ現代』が高く評価されている理由の一つが、「公共放送としての責任感」です。NHKが制作するこの番組は、広告に依存しないため、比較的中立的な視点で情報を提供することが可能です。例えば、スポンサーの意向に左右されることなく、事実を報道できるという点が、他の民放番組との大きな違いとなっています。

ソーシャルメディアとの連動と変化

近年では、SNSと連携した企画や放送前の話題提供が増えています。視聴者の意見を事前に集めて、それを基に番組を構成するなど、双方向性を意識した工夫が見られます。たとえば、X(旧Twitter)上で「#クローズアップ現代」がトレンド入りすることもあり、デジタル時代に適応した番組づくりが進んでいます。

教育・学習ツールとしての活用価値

学校や大学で教材として『クローズアップ現代』の内容が使われることも少なくありません。現実の社会課題をリアルタイムで扱っているため、授業の導入素材として最適です。実際、SDGs(持続可能な開発目標)やジェンダー問題を取り上げた放送回は、教育現場での討論教材として活用されています。